| 研究テーマ |

水を反応媒体として用いる環境に配慮した有機合成反応と,多孔質ナノ粒子合成を研究しています.

|

| 1. |

水を反応媒体とする新規合成反応の探索

|

水は地球環境に全く負荷をかけない数少ない物質の一つです.物作りにおいて,これを利用しない手はないですね.

水を加圧しながら加熱するとある温度・圧力で水と水蒸気の境目がなくなり均一の相となります.そのときの温度と圧力は,それぞれ,374 ℃,22.1 MPaです.この点のことを臨界点と呼び,臨界点を超えた温度圧力領域の水を超臨界水,臨界点より少し温度の低い領域の水を亜臨界水と呼びます.もちろん物質はH2Oですが,とくに超臨界水は通常の水と大きく性質と変えます.たとえば,極性が低く有機物を溶かすことができる,H+やOH-の濃度が高い,粘度が低い,酸素を多量に溶かすことができる,などの性質をあげることができます.このユニークな性質を利用する,新奇有機変換反応について研究しています. |

|

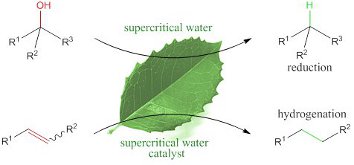

アルコールを植物生葉とともに超臨界水処理(400℃,10分)すると,アルコールが還元されて飽和炭化水素を与えます.これは,植物セルロース由来の水

素が還元反応を起こしたからです.この水素を触媒反応に用いると不飽和結合への接触水素添加も可能です.キノコでも同様のことが起こります.

このように,バイオマスと超臨界水を組み合わせることで,ユニークな化学変換を実現しています.

|

|

| 2. |

超臨界流体を用いる有機-無機ハイブリッドナノ粒子の合成とその応用

|

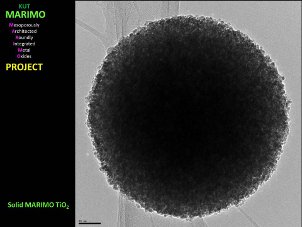

光半導体の一つである二酸化チタンは,生体に対してほとんど無害であるとともに,エネルギーや環境保全の観点から極めて高い関心を集めている新規物質の一

つです.中でも多孔質二酸化チタンは物質分離,有害物除去,物質貯蔵/徐放,光触媒、光半導体、太陽電池、反応触媒、薬物輸送など多岐にわたる研究分野や

産業分野で極めて重要な物質です.多孔質二酸化チタンナノ粒子を得るには,これまで、水熱法、ゾル-ゲル法、自己集合法,あるいはそれらの組み合わせが知

られていますが,いずれの方法も多段階に亘る複雑な操作や長時間反応が必要です.一方、ごく最近、超臨界流体を反応場とする有機・無機ハイブリッドナノ粒

子合成法が報告され,極めて短時間でナノ粒子の合成が可能になりました。このような流れの中で当研究室では,超臨界流体を用いる中空あるいは中実の球状多

孔質二酸化チタンナノ粒子の極めて単純な一段階合成法を見出しました.得られたナノ粒子がマリもそっくりな形をしているのでMARIMO (Mesoporously Architected Roundly Integrated Metal Oxides) 二酸化チタンと名付けました。現在MARIMO PROJECTと名付け,ナノ粒子の,物理分野,材料分野,化学分野,生物分野,医薬品分野への応用研究を行っています. |

|

|

|

このように,大きく分けて二つの研究テーマがあります.

|

|

|

マリモな世界

|

|

|

研究機器 |